中德交流活跃,医科发展兴旺

2021-07-06

德国院长三代人与医院跨世纪的情谊

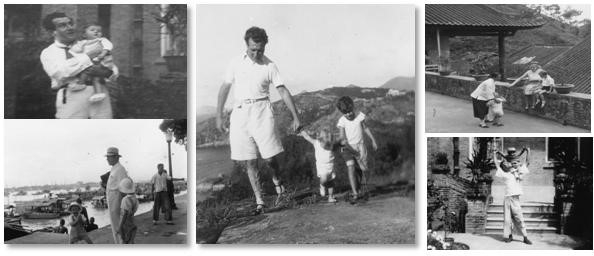

“第一代”柏尔诺阿(Emil Bernauer), 1928年、1933-1934年担任第四、第九任院长。

院长儿子、“第二代”柏尔诺阿(Konrad Bernauer)陪伴父亲在广州度过美好的童年。

2012年,经过多番辗转联系,Konrad老先生在儿子即“第三代”柏尔诺阿Thomas的陪同下,重回出生地广州,完成夙愿(次年,Konrad 老先生安详离世)。

德国传统

1927-1937年是医学院最兴旺发展的时期,特点就是全盘德国化。作为中山大学成立初期重点办理的学科,比较全面地引进了外国先进医疗技术。戴传贤和朱家骅做校长时,学校采用德国式管理机构,着重引进德国先进医学教育和学术研究人才,聘请了多名德国教授,采用德国教材,用德文讲授,医院设备也都德国化,附属医院用德语查房,用德文写病历、开处方。入学考试必须考德语。

(摘自《中山大学附属第一医院院史》)

1927年聘请德国知名教授(7人)

-

内科学:柏尔诺阿(Dr. Bernauer)

-

妇科:伏洛牟特(Dr. Frammolt)

-

生理学:巴斯勒(Dr. Basler)

-

微菌学:古底克博士(Dr. Kudicke)

-

病理学:道尔曼斯博士(Dr. Dormanne)

-

解剖学:安德莱荪博士(Dr. Anderesens)

-

外科:乌里士博士

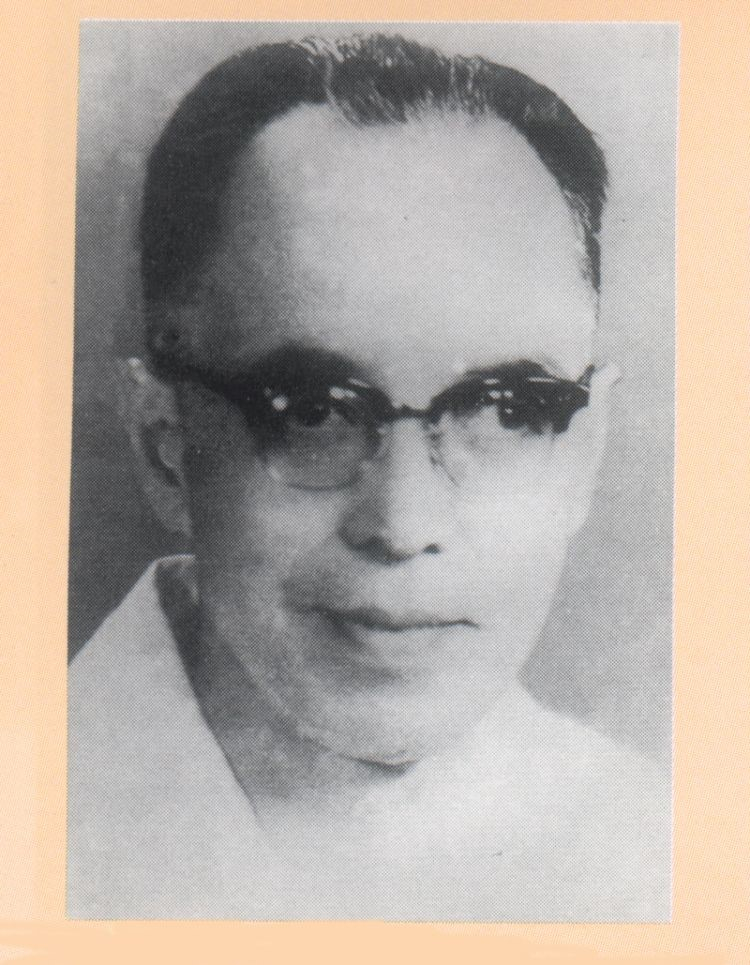

梁伯强教授(中国病理学奠基人、国家一级教授)曾在德国慕尼黑大学求学,并于1924年获医科博士学位。